«Университет без границ!» — истории выпускников ТГУ от первого лица

Каждый герой проекта рассказывает о своем профессиональном и личностном росте после окончания Томского государственного университета. Почему именно ТГУ стал стартовой площадкой, чему выпускников научил университет и какие воспоминания сохранились об Альма Матер. Все это — в историях «Университета без границ!»

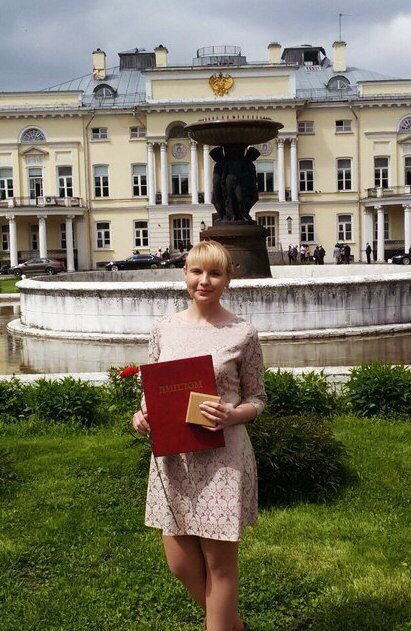

Валерия Калугина

| ТГУ '16 | |

| Факультет: | Философский |

Студенческие годы – одна из вех, определяющих жизнь человека, а общность по отношению к вузу – повод для гордости. Где бы ни оказались выпускники Томского госуниверситета, какой бы профессиональный путь не выбрали, Томск для них – alma mater. В третьем сезоне проекта «Выпускники ТГУ» мы собрали истории, как учились и с чего начинали люди, связавшие жизнь с предпринимательством и IT.

Управление персонажами: выпускница ТГУ Валерия Калугина – о том, как соцработнику «войти в IT» и написать об этом книгу

Если книг по айти-рекрутингу нет, значит… надо написать их самой. Так решила выпускница философского факультета ТГУ Валерия Калугина, в итоге ее книга «Управление персонажами в IT» в 2022 году вошла в ТОП-20 изданий в категории «Менеджмент в IT» на «Лабиринте». Написала ее Валерия в 29 лет. Почему обучение «помогающей» профессии идеально для успешного IT-рекрутера и легко ли сейчас перейти в модную отрасль, рассказываем в специальном проекте «Университет без границ».

Профессионально помогать

Я выросла в Заринске, это маленький городок в Алтайском крае. Казалось бы, оттуда логичнее всего поступать в Барнаул или Новосибирск. Но в Барнауле были вопросы с качеством образования, а в Новосибирске в ведущие вузы серьезная конкуренция. От школы нам организовали экскурсию в Томский госуниверситет. Показали главный корпус, завели в зоологический музей. Рассказали про огромную библиотеку – для меня это было важно, я большой книголюб. Очень впечатлил и сам ТГУ, и отношение приемной комиссии, и общая эмпатийность томичей… В общем, в нашем классе произошла массовая миграция в Томск.

Я со школы состояла в общественной организации, была вожатой, со второго класса занималась в театральном кружке. Всегда знала, что поступлю на направление, связанное с работой с людьми, поэтому выбрала «социальную работу» на философском факультете.

Может, название специальности для кого-то звучит скучно, но это было по-настоящему междисциплинарное образование: нам давали юриспруденцию (трудовое и семейное право, очень помогает в жизни!), много психологии, психодиагностики, причем по узким группам населения: возрастная психология, социальная психология, психология семьи и работа с молодежью. И, конечно, сильные социологические знания: большинство пар на первом курсе у нас были совместно с социологами. Очень нравилось, как ведет социологию Елена Валерьевна Сухушина, она сейчас декан ФсФ. Навык проводить опросы, интервью потом очень пригодился в работе рекрутера.

В принципе, такие универсальные знания можно «завернуть» во что угодно: кто-то из одногруппников теперь работает маркетологом, кто-то в кадрах, кто-то в благотворительных фондах. Есть однокурсница — сказокотерапевт-психолог, а другая — судебный пристав. Константин Михайлович Южанинов очень интересно рассказывал про технологии социальной работы за рубежом, так расширялсяя наш кругозор. Очень много было для общего развития, например, я очень любила предмет «История социальной работы», который преподавал Александр Александрович Быков. Куча интересных фактов, от видов нищенства до значения тюремных татуировок!

Социальная работа – это помогающая профессия, нас учили помогать разным категориям населения, правильно коммуницировать с ними. Мы, 18-летние девчонки, куда только не ходили! И в детские дома, и в приюты для людей без определенного места жительства, и в социальные центры для лиц с ограниченными возможностями… Благодаря этому исчезает брезгливость – понимаешь, что люди бывают в разных жизненных ситуациях. Но из любой ты можешь помочь найти выход благодаря своему образованию.

Конкретно мой профиль магистратуры был связан с работой с семьей и детьми. У нас даже был такой курс – «Семьеведение». В нашем деле важно понять: а кто твоя «целевая аудитория»? Вот есть мама, у которой проблемы с алкоголем, у нее маленькие дети. Клиент социальной службы – не мама: наша задача в первую очередь защищать детей, а не девиантных родителей. В целом, конечно, это эмоционально тяжелая работа – столько насмотришься! Немногие выдерживают.

Войти в IT

Начав учиться, я активно включилась в общественную жизнь. С 2014 года работала в Молодежном парламенте Томской области, изучала эту сферу и с точки зрения ученого. Даже получила медаль Российской академии наук за исследование «Особенности трудовой мотивации молодых специалистов помогающих профессий в организациях по работе с молодежью Томска». Это одна из самых престижных наград для молодых ученых, плюс за медаль мне дали достаточно крупную сумму денег, я вложила их в свою первую ипотеку – взяла ее в 23 года. Также победа вдохновила меня на поступление в аспирантуру – подумала, что раз я такая умная, смогу добиться успеха в науке. А еще я просто очень сильно любила универ что не хотела расставаться со студенчеством! Защититься не удалось – ушла в декрет, но кандидатскую пишу! С 2019 года по настоящее время преподаю «Менеджмент в ИТ» на Философском факультете ТГУ на кафедре Гуманитарных проблем информатики.

Чтобы добиться успеха в учебе, важно поставить себе реалистичную цель. У меня это была повышенная стипендия (как бы это прагматично не звучало). Я на нее «работала»: проводила исследования, писала научные статьи, ездила на стажировки, и за свои результаты получала действительно хорошие деньги. Кто-то ставил себе цель получить красный диплом, съездить на стажировку заграницу это тоже ОК. Университет это не только знания, но и возможности. Кстати, диплом у меня красный, но конкретно это никогда не было для меня мотивацией.

Первая работа появилась у меня на старших курсах – меня взяли в проект TeamLab на должность ивент-менеджера. Задача – искать стажеров для IT-компаний (в том числе международных) через организацию разных событий. Уже спустя время узнала, что действующий пропуск в учебные корпуса ТГУ был одним из важных факторов моего трудоустройства: надо было иметь возможность развешивать анонсы в университете, а вход людям «с улицы» был туда закрыт…

Постепенно я доросла до руководителя всего проекта по организации ивентов. Стажеров мы набирали, но их надо было еще собеседовать. А кто это будет делать? Наверное, тот, кто набрал. Так я начала заниматься уже классическим IT-рекрутингом. Мои навыки это делать позволяли: я знала и трудовое право, и принципы интервьюирования. Проверяла в основном софт-скиллы: склонность к командной работе, личную порядочность и честность, обучаемость, умение решать нестандартные задачи, плюс проводила психодиагностические тесты. Техническая часть сначала была ужасно корявой, но потом я прошла технические курсы в Москве, стало легче. Могла самостоятельно собеседовать джуниоров, а мидлов и выше опрашивала уже при участии техлида.

В IT-отрасли – все тренды. Всё самое передовое, что внедряется в любой сфере, пришло из IT – например, гибкие подходы к управлению проектами, проведение ивентов, митапов… Плюс все деньги сейчас там. У обычного рекрутера зарплата будет в 2-3 раза ниже, чем у технического рекрутера. Плюс – возможности роста, востребованность на рынке. Получив первый опыт, я решила развиваться в этом направлении, хотя всю жизнь думала, что буду работать в какой-нибудь общественной организации или социальном бизнесе (например, хотела делать социальный бизнес с отцом — что-то вроде частного дома престарелых открыть на Алтае).

Последним моим местом работы в найме была должность руководителя корпоративной академии томской IT- компании SmartWorld. Это был классный рекрутинговый проект. В академию мог попасть любой желающий, сдав тест. Мы брали ребят с вузов, с профильных техникумов. Были и люди за 30+, которые хотели резко сменить профессию (из таких получались очень хорошие менеджеры, тестировщики, рекрутеры). За один сезон обучение проходили около 100 человек, мы трудоустраивали себе 10-20, остальные расходились по другим томским компаниям.

Начинающих айтишников сейчас на самом деле очень много. А опытных – дефицит. Большая проблема Томска – релокация, не обязательно за границу. Люди стали более мобильные, уезжают в Москву, Питер. Я, уже как частный IT-рекрутер и консультант по резюме, часто закрываю айти-вакансии разным компаниям, и сделать это в Москве в разы проще, чем в Томске. Это региональная проблема, не только наша.

А вот без опыта устроиться на работу стало сложнее даже в Томске – из-за огромного количества курсов по программированию конкуренция среди новичков повысилась. Особенно среди «околоайтишных» специальностей, например, менеджеров или тестировщиков. Когда меня спрашивают «как войти в IT», я всегда советую искать не курсы, а стажировку в IT-компании, где можно зацепиться, проявить себя, получить нужный опыт. И не надо вставать в позицию «бесплатно я работать не буду». Ну и не работай, никто не заставлял тебя идти в IT, твое место займут сотни других.

Дефицит опытных и конкуренция новичков

Когда я была беременная и вышла в декрет (кстати, очень пригодились знания с соцработы по семьеведению в общении с ребенком и мужем!), у меня внезапно освободилось много времени. Подумала, что надо потратить его с умом. И замахнулась на книгу по IT-рекрутингу. По программированию профессиональной литературы было много, по нашему профилю – нет. Многие фыркали: тебе всего 29, какая книга! Но у меня к тому времени был хороший опыт в профессии, плюс стать писателем – это моя детская мечта. Я не рискнула поступать на филфак – хотела специальность более практическую, но никогда не переставала писать рассказы, эссе «в стол», причем они побеждали на литературных конкурсах.

Почему нет, если я в своей сфере эксперт! С 2022 года официально являюсь ревьюером (экспертом) топовой Онлайн-школы “Яндекс Практикум” и обучаю IT-рекрутеров профессии и в этом же 2022 году я победила в конкурсе нон-фикшн литературы от издательства «Союз писателей» и издала книгу «Управление персонажами в IT» абсолютно бесплатно. Весь первый тираж был раскуплен, она занимает 20 место в «Лабиринте» в категории «Менеджмент в IT», так что можно даже назвать бестселлером. Сейчас по запросу издательства пишу новую книгу, связанную с прохождением собеседования, написанием резюме. Есть задел на цикл книг!