«Университет без границ!» — истории выпускников ТГУ от первого лица

Каждый герой проекта рассказывает о своем профессиональном и личностном росте после окончания Томского государственного университета. Почему именно ТГУ стал стартовой площадкой, чему выпускников научил университет и какие воспоминания сохранились об Альма Матер. Все это — в историях «Университета без границ!»

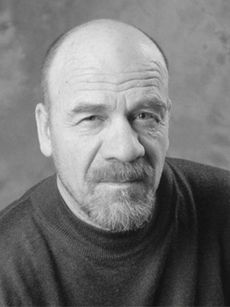

Борис Привалихин

| ТГУ '83 | |

| Факультет: | Филологический |

Я окончил в Томске физико-математическую школу №32, отучившись там два года — в девятом и десятом классе. За это время мы практически прошли первый курс физического и математического факультетов, включая лабораторные работы. Это давало выпускникам школы большие преимущества при поступлении в университет; к тому же многие наши занятия проходили именно в нем. Поэтому можно сказать, что с университетом я познакомился за два года до того, как физически пришел в него учиться. Но, несмотря на это, я до последнего момента не знал, чем же я все-таки хочу заниматься.

Понимал лишь одно: я точно не хочу быть ни физиком, ни математиком. Было такое чувство, что эта сфера просто не моя. С детства меня увлекали биология, археология, политология, а мои родители были страстными любителями поездок на природу — например, на рыбалку или на охоту. Конечно же, всё это оказывало на меня влияние. Поэтому какое-то время я думал, что мой путь лежит в мединститут, на биолого-физическое направление. Но и оно мне со временем разонравилось, и я начал подумывать об историческом факультете. Правда, судьба распорядилась по-своему.

Практически весь наш класс поступал на физико-математические направления — кто в ТГУ, кто в политехнический. Один я был белой вороной, выбрав нечто противоположное.

Когда я пришел подавать документы на исторический факультет, то мои знакомые увидели это, и поднялся шум. Как же так, что же это такое? Почему я не поступаю туда, куда должен поступать? И вот среди этого шума появился человек, это был Валерий Наумов*.

* Валерий Геннадьевич Наумов (1958-2016) был доцентом кафедры русского языка на филологическом факультете ТГУ, кандидатом филологических наук.

Он в то время был студентом, а я его знал лично —мы с ним когда-то ездили в Среднюю Азию вместе с группой школьников. За две недели этой поездки мы подружились, и дружба наша продолжалась потом в университете. И я действительно под его влиянием подал документы на филологический, довольно хорошо сдал экзамены и поступил именно туда. На первом курсе на нашем потоке было десять парней, а к концу обучения —всего трое. Не выдержали этого “цветника”, я так полагаю.

Атмосфера в то время на факультете была совершенно фантастическая. Да вспомнить хотя бы наше посвящение в студенты! Обычно как бывает? Старшая сторона готовит посвящение, а младшая — придумывает ответ. У нас во время подготовки к нему сразу собралось множество замечательных людей, которые очень активно поработали и создали эту ответную презентацию. Была целая куча стихов и песен, что мне очень понравилось. Одним словом, творческая атмосфера и безудержная энергия царили на факультете в те годы.

При этом очень поощрялась инициативность: ты мог просто что-то придумать, прийти с этой идеей в университет и тут же ее воплотить. Поэтому жизнь у нас была предельно бурная! Мы снимали какое-то кино, ставили спектакли, ездили собирать фольклор… Я ездил за ним на пушкинские места с небольшой группой. Это было чудесно!

У нас был замечательный преподаватель, доцент Казаркин Александр Петрович, который дал нам поручение собирать матерные частушки. Мы с диким наслаждением этим занимались! Это было здорово.

Но и закончив университет, я эту творческую волну не оставил: после вуза стал заниматься театром в Доме ученых, в то время очень знаменитым. Мы там ставили “Декамерон” Боккаччо, например.

С тех пор мне всю жизнь эта энергия сопутствует, импульс которой дал именно университет.

В то время существовало распределение, и ни у кого не было никаких иллюзий по поводу своего будущего. Все были циниками и понимали, что нас ждет школа, причем не исключено, что где-нибудь на севере области. Поэтому девушки к пятому курсу были озадачены тем, чтобы выйти замуж, а я, честно говоря, тогда еще до конца не решил, что я хотел бы делать после вуза.

Я достаточно успешно занимался научной работой, связанной с таким явлением, как “новая советская драматургия”. К нему относился целый ряд авторов с очень необычным стилем письма: Галин, Петрушевская и другие. Мне довелось с ними встречаться и общаться. Некоторые из них живут сейчас здесь, в Америке. Буквально недавно я встречался с одним человеком и говорю: “О, я по твоей пьесе писал диплом!”.

Тогда я предполагал, конечно, что и в дальнейшем буду заниматься театром, но совсем не представлял, в каком качестве. Мой диплом на филологическом факультете был очень хорошо принят, и мой профессор посоветовал мне пойти в аспирантуру. Это было приятно и неожиданно, и я сказал: “С удовольствием!”. Сдал кандидатский экзамен и готовился уже собственно к аспирантуре. Но, видимо, не судьба: в аспирантуру меня всё-таки не взяли…

Тогда я пошел на работу в вечернюю школу, но в довольно небанальном месте — в тюрьме, в четвертой зоне строгого режима, на Южной.

Это была не просто вечерняя школа, а настоящая школа жизни для меня. Я не сразу понял, как себя надо вести, и учился этому постепенно. Была ситуация, когда я должен был заставлять учеников приходить в школу. И когда кто-то из них не хотел идти, я спрашивал у него: “У тебя срок-то какой?” Тот говорил: “Два года”. Тогда я ему отвечал: “А я здесь третий год уже, поэтому слушай, что я тебе говорю”.

И это работало, как ни странно! Шутки шутками, но у меня там были нормальные отношения с людьми, и впоследствии это косвенно, но помогало мне в жизни.

Параллельно с работой в вечерней школе я учился на театрального критика на заочном отделении в ГИТИСе, в Москве. Там я познакомился со многими замечательными людьми, в том числе и с Жанной Агузаровой, с ребятами из “Табакерки”, часто ходил к ним на спектакли. У меня был там очень хороший педагог, который на вступительном экзамене узнал, что я работаю в тюрьме, и сразу меня взял на первый курс! Было очень забавно. Думаю,что место работы однозначно помогло мне при поступлении, выделило меня из всей группы абитуриентов.

Я неплохо учился в ГИТИСе, но потом вышло знаменитое постановление о разрешении для комсомола вести экономическую деятельность. А я в то время очень много культурных проектов запускал в Томске, и это всё сказалось на том, что меня позвали создавать первую видеотеку политехнического института. Собрав с ребятами по три рубля, мы купили видеомагнитофон и за деньги показывали людям кино. Всё это было тогда под знаменем комсомола, под эгидой развития культуры и, надо сказать, приносило довольно серьезный доход. Потом я создал с нуля целый журнал, а с Дмитрием Беляевым мы выпустили первую в Томске чисто рекламную газету, приложение к “Молодому ленинцу”.

Я имел тесные связи и с Домом ученых, в котором мы сделали первый хэппенинг с участием молодых поэтов — Андреем Филимоновым, Максом Батуриным, Николаем Лисициным. К нам заезжали люди, которые стали потом довольно большими людьми в культурной жизни России — Евгений Гришковец, например, или группа “Браво”. Они приехали в Томск с гастролями, и мы с организаторами пришли к музыкантам в гостиницу. Я предложил им выступить у меня в тюрьме. Некоторые из них — Кузин, Хавтан и еще пара ребят — согласились. И если в Томске они были частью составного концерта и играли минут двадцать пять, то у меня они играли часа два. Хорошее было время.

Благодаря различным контактам по работе чуть позднее появилась тема детских обменов, которой мне предложили заниматься. В Хилтоне есть совершенно фантастическая академия, международная и очень дорогая, куда детей привозят и отдают на весь год. С этой школой мы как раз и сделали первый обмен. Сначала к нам в Томск приехали детишки, и от этой поездки все были в восторге. Потом и наши ездили туда. Мы сделали 6-8 таких обменов, и в процессе всего этого я начал ездить в Америку.

Но самый первый раз я попал туда в 1989 году, сразу на три месяца, с минимальной практикой английского до этого. Хотя надо признать, что мне очень хорошее образование в этом смысле дал факультет: последние пару лет моей учебы в университете у нас был замечательный педагог по английскому языку. Поэтому говорить я в Америке начал достаточно быстро.

…Приехал я, как сейчас помню, с одним долларом в кармане. Меня не встретили в аэропорту! Я оказался там один и думал, как же мне теперь быть, ведь мне придется разменять последний доллар, чтобы позвонить (один звонок стоил 25 центов). То есть на четыре звонка у меня были деньги.

Но потом оказалось, что человек, который меня встречал, все это время стоял с другой стороны колонны в том же аэропорту, и мы нашлись. Я посетил в тот раз и Нью-Йорк, и Вашингтон, и вообще очень насыщенно прожил эти несколько дней. Вернувшись в Россию, лет пять я благополучно занимался своим бизнесом — до окончательного переезда в Америку.

Уже будучи в Штатах, я начал продавать оттуда в Россию буквально всё подряд — отправлял к нам контейнеры с одеждой и мебелью. Потом это стало невыгодным бизнесом: в России настали трудные времена, случился кризис, и все это не способствовало международной торговле. Я начал смотреть по сторонам и думать, чем же мне заняться, и пока думал, успел и ресторан открыть, и магазин — чего у меня только не было. Был и один офис на Манхэттене, но после трагедии 11 сентября никто не хотел там появляться, поэтому бизнес этот умер на корню.

И тогда один из приятелей предложил мне интересную и новую в то время тему — заняться продажами оптоволоконного кабеля. Сначала продавали его в Россию, а потом решили переключиться и на американский рынок. С этого и начался процесс, который привел меня туда, где я есть сегодня.

Поначалу мы занимались тем, что строили кабельные сети для американских телекомпаний. Мы как раз попали в то время, когда все начали таким образом зарабатывать, ибо этот вид кабеля был очень популярен.

Освоив продажи, мы стали его устанавливать, а затем и все проекты целиком уже брали на себя: делали все измерения, закупали кабель, устанавливали его, делали сварку этого кабеля, проводили все необходимые тестирования и сдавали заказчикам готовую работу. Дело это было безумно прибыльное и хорошее.

Но оно не могло продолжаться слишком долго, потому что достаточно быстро все обзавелись этим кабелем. Пришлось сменить вид деятельности: мы начали строить офисы. Так дело дошло и до Нью-Йорка, где мне предложили построить четыре офиса и дата-центр*. После выполнения заказа эта крупная финансовая компания предложила мне остаться и заниматься менеджментом, управлять построенными офисами и их дата-центрами. Я проработал в той компании шесть лет, и в то время у меня уже был свой дата-центр в Манхэттене, пара центров по стране (в Калифорнии и в Чикаго) и в Англии. Какое-то время я осуществлял руководство всеми этими дата-центрами, пока нашу компанию не перепродали одной из крупнейших американских фирм.

*Дата-центр (от англ. data center) — специализированное здание для размещения (хостинга) серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к каналам сети Интернет.

Всё это было очень нервно, и, несмотря на прекрасные условия, я решил уйти в чужую компанию, где работаю уже два года. Сейчас в ней девять дата-центров. Все они находятся в разных странах: Америка, Канада, Сингапур, Австралия, Германия, Англия и Исландия. Я занят руководством этими дата-центрами: на мне — вся ответственность за них и за наши серверы, которые в них находятся. Всё время нужно мониторить ситуацию, чтобы ничего плохого с дата-центром не случилось. По работе приходится очень много ездить, но надеюсь, что через год-другой количество моих рабочих поездок снизится.

Я работаю с людьми, организую процесс. Можно сказать, что я — универсальный менеджер, а этому меня научил университет. По сути, никто нас этому не учил, конечно, но сама атмосфера способствовала приобретению таких навыков. Всё тогда у нас кипело, варилось, все идеи было возможно воплотить. Это настроение у меня сохранилось и после университета, и в культурных проектах, и теперь в работе.